INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH. KOMPENDIUM – ROSYJSKOJĘZYCZNA – RYBICKI

168 zł

Zbigniew RYBICKI

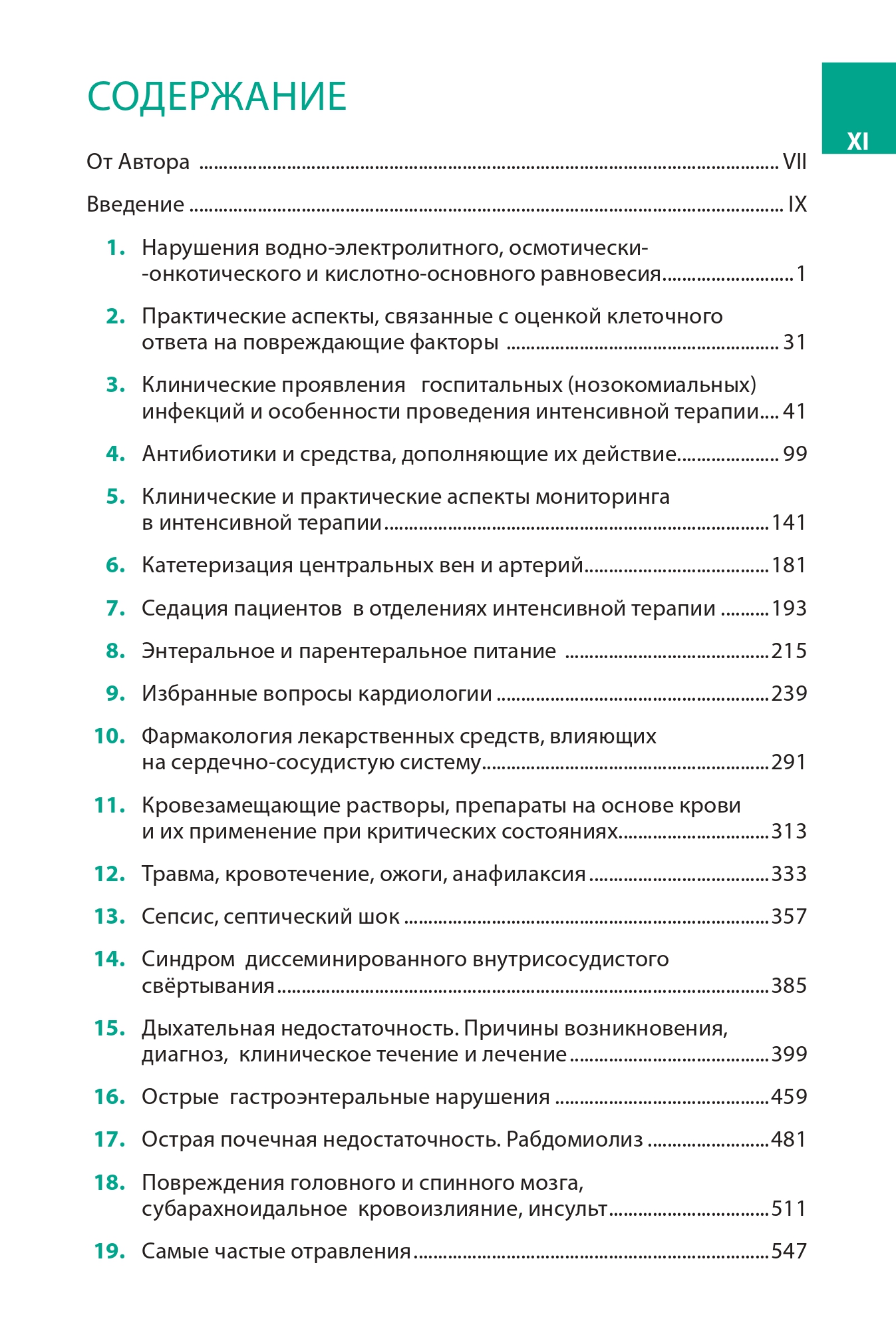

Интенсивное лечение взрослых пациентов

Под научной редакцией: Ю. С. Полушина, У. А. Фесенко, В. С. Фесенко

Перевод: Пайкуш Владимир Андреевич

Wyd. 1, format 12 × 17,2 cm, ok. 700 stron, oprawa miękka klejona

ISBN 978-83-927780-6-6

Wybierz darmową dostawę w PL

Изучение различных аспектов интенсивного лечения больных в критическом состоянии или при угрозе его развития уже много лет является прерогативой анестезиологии-реаниматологии. Первоначально, область интересов этой специальности ограничивалась исключительно проблемами анестезиологического обеспечения операций и сердечно-легочной и мозговой реанимации. Однако, по мере развития, она распространилась и на состояния, предшествующие клинической смерти, и реализовалась также в интенсивной терапии как комплексе мер, используемых при лечении тяжело больных и пострадавших. Зародившись в рамках хирургических стационаров, интенсивная терапия постепенно вышла за эти пределы, в виде организованной системы пришла в терапевтическую клинику и все активнее стала внедряться в практику различных клинических направлений (кардиология, неврология, инфектология, психиатрия и пр.). Суть самого критического состояния вследствие его полиэтиологичности и разнообразий проявлений привела к переплетению в этой области интересов разных специалистов: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, неврологов и пр.

В разных странах и даже в разных учреждениях одного региона в зависимости от традиций, уровня развития медицинской специальности, определяющей профиль больных, разных регламентирующих документов, организация интенсивной терапии может значительно варьировать: где-то она «принадлежит» одной специальности с формированием единого отделения интенсивной терапии, где-то существуют соответствующие «терапевтические» и «хирургические» подразделения. В результате как требования к подготовке и к квалификации кадров, так и действия по коррекции опасных изменений гомеостаза у больных разных категорий в разных государствах и даже в разных учреждениях отдельных стран стали иметь существенные различия. Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации – унификация алгоритмов и стандартов оказания медицинской помощи, которые определяют уровень и качество проводимой интенсивной терапии, и которые закладывают квалификационные требования к уровню подготовки медицинского персонала, призванного ее реализовывать.

Прогрессивное увеличение в больницах доли пациентов старших возрастных категорий, которые являются крупнейшим потребителем ресурсов интенсивного ухода, обусловливает постоянно растущую потребность в интенсивной терапии. Уже сейчас на поддержание деятельности отделений интенсивной терапии во многих западных странах направляется до 25% всего бюджета больницы.

Специалисты же прогнозируют, что происходящие в мире демографические изменения приведут не только к увеличению доли пожилых людей, но и к уменьшению числа молодых лиц, способных посвятить свою жизнь работе в здравоохранении. Неудивительно, что вопросы оптимизации расходов, в том числе за счет рационализации и стандартизации программ интенсивной терапии, необходимости разработки и внедрения в практику новых решений, определяющих ее организацию, а также образовательную деятельность в этом направлении, стали вставать все чаще.

С этих позиций представляемая вниманию читателя книга весьма интересна. Ее отличительная особенность заключается в аккумуляции рекомендаций ведущих профессиональных сообществ мира по ведению больных, находящихся вследствие различных причин в критическом состоянии. Выполненный автором с учетом требований доказательной медицины анализ обширной информации позволил в справочном виде изложить основные принципы интенсивного лечения больных разных категорий. Подобная информация, безусловно, будет весьма полезной не только начинающим самостоятельную работу специалистам (причем не только анестезиологам-реаниматологам, но и хирургам, кардиологам, неврологам и т.д.), но и вполне зрелым врачам, которые в силу различных причин не имеют достаточно полных представлений о методах и подходах к интенсивной терапии, используемых в настоящее время нашими западными коллегами.

Полушин Юрий Сергеевич

Член-корреспондент РАМН, профессор, д.м.н.

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

Kафедрa анестезиологии и реаниматологии Санкт-Петербургского Государственного университета

«Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Podobne produkty

Anestezja i intensywna terapia

Anestezja i intensywna terapia

TRACHEOTOMIA PRZEZSKÓRNA. Podstawy, techniki, strategie – MACIEJEWSKI

Anestezja i intensywna terapia

Anestezja i intensywna terapia

Anestezja i intensywna terapia

Anestezja i intensywna terapia

CHORY WE WSTRZĄSIE – ZIELIŃSKA-BORKOWSKA, SKIRECKI – na EGZAMIN

Anestezja i intensywna terapia

Anestezja i intensywna terapia

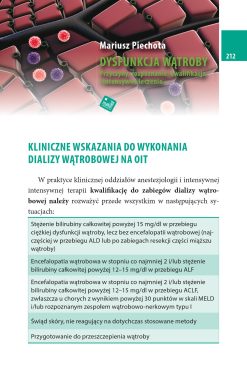

DYSFUNKCJA WĄTROBY. Przyczyny, rozpoznanie, kwalifikacja i intensywne leczenie – OSTATNIE egz.

Anestezja i intensywna terapia

ANTYBIOTYKOTERAPIA w problematyce zakażeń szpitalnych – ROSYJSKOJĘZYCZNA – RYBICKI

Anestezja i intensywna terapia

ANTIBIOTIC THERAPY in the issues of nosocomial infection – RYBICKI

Anestezja i intensywna terapia

UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH. Podstawy, urządzenia, techniki – ALEKSANDROWICZ – na EGZAMIN